こんにちは。「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。

近年、様々な日用品の価格上昇や光熱費の値上がりにより、日常生活にかかる経済的な負担が大きくなる中、最低賃金の役割はますます重要になっています。

令和7年9月4日には、すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。今年度の各都道府県の最低賃金は、初めて全都道府県で1,000円を超えました。

今回は、最低賃金について、社労士試験の視点でまとめてみました。

1.法律

(目的)第1条

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)第2条

最低賃金法において、次の1から3に掲げる用語の意味は、当該1から3に定めるところによる。

1 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

2 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者をいう。

3 賃金 労働基準法第11条に規定する賃金をいう。

(最低賃金額)第3条

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとする。

(地域別最低賃金の原則)第9条

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

3 前項(2)の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

最低賃金は、従来は労働基準法に規定されていましたが、昭和34年に最低賃金法が制定・施行されました。現在では、各都道府県ごとに地域別最低賃金が定められています。

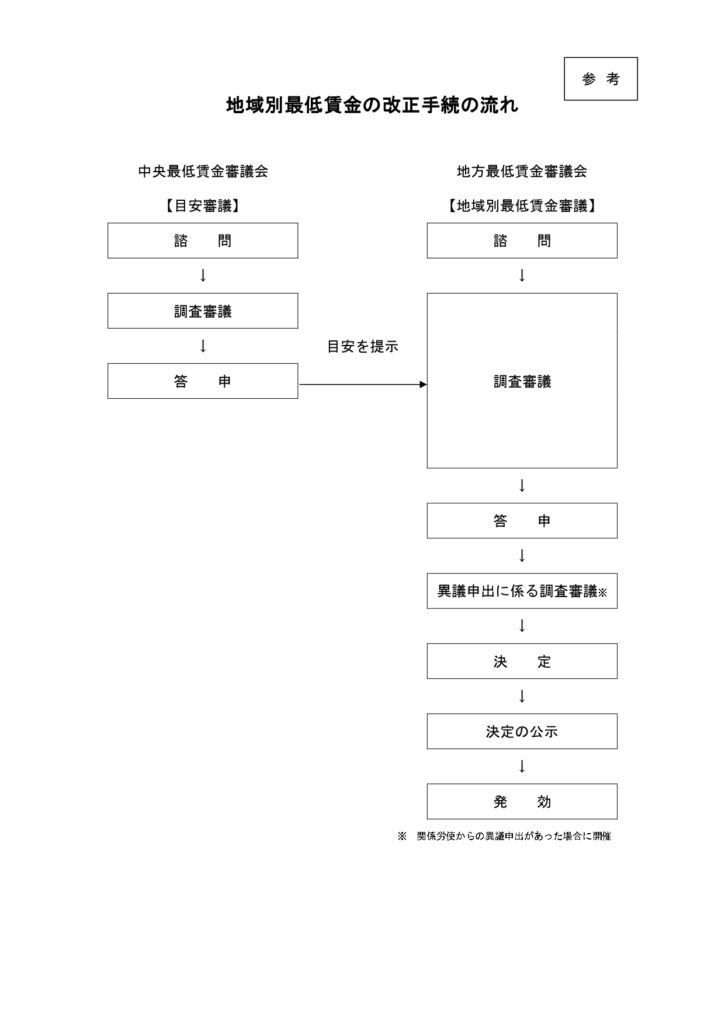

2.地域別最低賃金の改正手続の流れ(厚生労働省HPより)

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を参考に審議され、

①労働者の生計費 ②労働者の賃金 ③通常の事業の賃金支払能力 の3要素を考慮して決定・改定されます。

①を考慮する際には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めることを基準に、生活保護との整合性が配慮されます。

最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれ、地域別最低賃金は地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定・改定します。

3.地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

昭和53年度から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が毎年「改定の目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示しています。

なお、この目安はあくまで審議の参考であり、拘束力を持つものではありません。

令和7年度の引上げ額の目安は、以下の通りです(厚生労働省HPより)。

- Aランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪):63円

- Bランク(北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡):63円

- Cランク(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄):64円

※各都道府県は、経済実態に応じてABCの3ランクに区分されています。

次回は、各都道府県の具体的な引き上げ額について見ていきます。