こんにちは。「社労士事務所開業への道」ブログ管理人のみやびです。

本日も、最低賃金法とその実情について見ていきます。

令和7年9月4日には、すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。今年度の各都道府県の最低賃金は、初めて全都道府県で1,000円を超えました。

背景としては、政府が「2020年代に全国平均1,500円」を目標に掲げ、物価高で目減りした実質賃金の回復と「賃金と物価の好循環」を政策の柱に位置づけ、最低賃金の段階的かつ大幅な引上げを進めていることがあります。

前回は、最低賃金法の概要と改正手続きの流れを確認しました。今回は、各都道府県の令和7年度の改定額を中心に見ていきましょう。

<前回記事:令和7年度版最低賃金額の改定(前編)>

復習:最低賃金法(選択式対策)

穴埋め問題

(目的)第1条

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の( A )を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の( B )、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)第2条

最低賃金法において、次の1から3に掲げる用語の意味は、当該1から3に定めるところによる。

1 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び( C )を除く。)をいう。

2 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者をいう。

3 賃金 労働基準法第11条に規定する賃金をいう。

(最低賃金額)第3条

最低賃金額は、( D )によって定めるものとする。

(地域別最低賃金の原則)第9条

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、( E )全国各地域について決定されなければならない。

2 地域別最低賃金は、地域における( F )及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

3 前項(2)の( F )を考慮するに当たっては、労働者が( G )ことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

最低賃金の引き上げ額

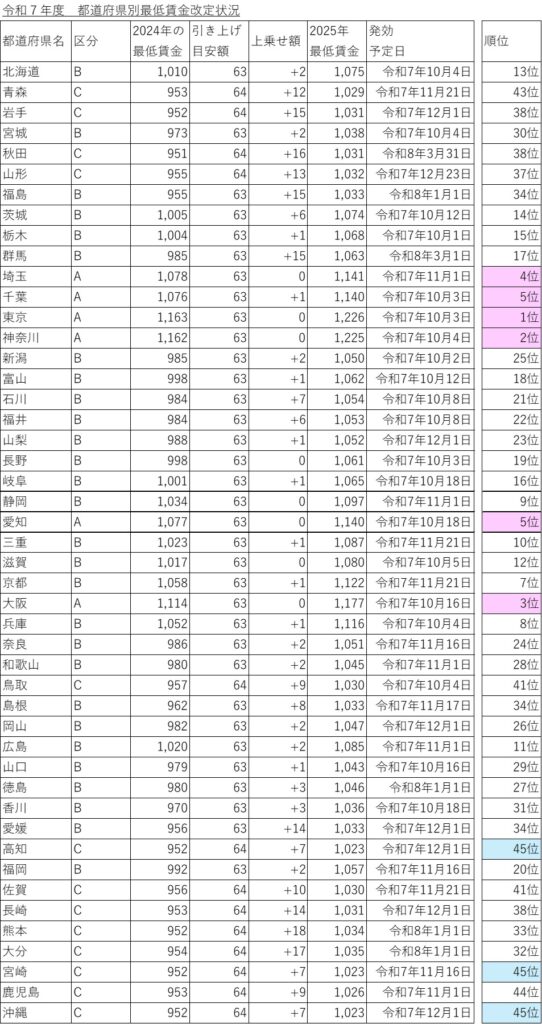

中央最低賃金審議会が示した今年度の目安は全国平均63円でしたが、39都府県が目安を上回りました。

最も大きな引き上げ幅となったのは熊本で、目安を18円上回る82円。

改定後の最低賃金が最も高いのは東京の1,226円、最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円で、ついに全都道府県で1,000円を超えました。

例年、地域別最低賃金の発効日は10月1日または10月中ですが、令和7年度は都道府県ごとに発効日が大きくバラついています。これは、各地での答申・異議申出手続・労働局長による決定・公示日が異なるためです。公示から一定期間(実務上は官報公示の30日後)を経て発効する仕組みのため、発効日がずれるのです。

厚生労働省も「10/1〜翌年3/31の間に順次発効予定」と明示しており、異議申出の状況等によって変更となる場合があるとされています。

制度の流れ

- 8月上旬:中央最低賃金審議会が「目安」を提示

- 各都道府県:地方審議会が審議・答申(異議申出の手続あり)

- 都道府県労働局長が決定・公示

- 公示から一定期間後に発効(例:官報公示の30日後)

最低賃金の引き上げに伴い、関連する助成金として業務改善助成金があり、今回の引き上げに合わせて制度の拡充が行われました。試験対策の観点からも、最低賃金と併せて助成金制度を確認しておくと効果的です。